Sommerlicher Wärmeschutz

Der Sommer hält Einzug, die Temperaturen steigen. Wie kann man nun innerhalb des Gebäudes auf die Hitze reagieren? Welche Möglichkeiten gibt es im Betrieb, um die Hitze draussen zu lassen? Und welche Optionen gibt es in der Planung von neuen Gebäuden? Inwiefern kann und muss die Architektur den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäude in den kommenden Jahren beeinflussen?

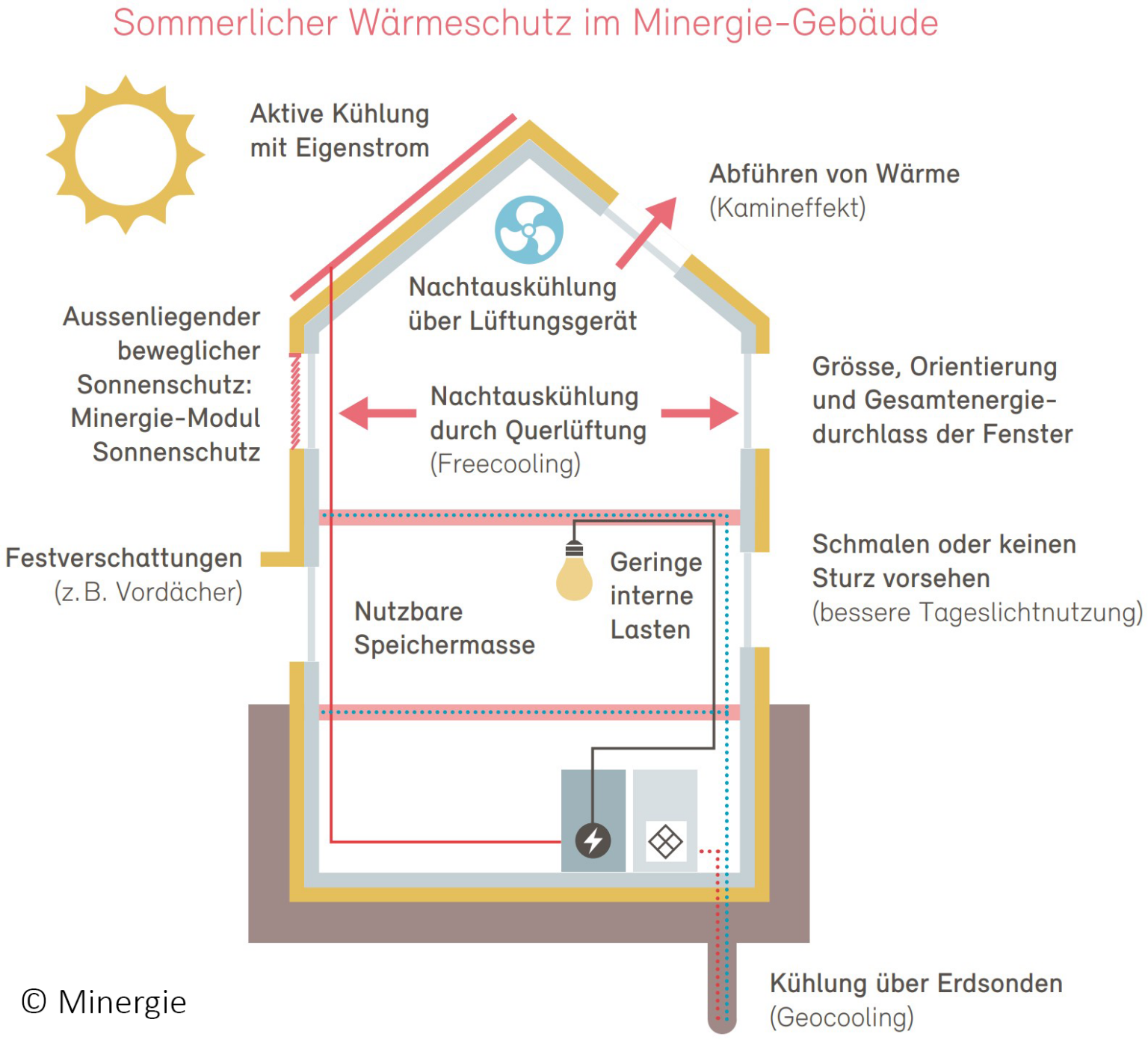

Das Ziel im Sommer ist, die Wärme möglichst nicht in den Raum zu lassen. Erst in einem zweiten Schritt soll die vorhandene Wärme im Rauminnern abtransportiert werden.

Dafür ist die Ausgestaltung der Gebäudehülle zentral. Eine gut gedämmte Gebäudehülle spart im Winter Heizenergie und hilft im Sommer auch gegen Hitze. Die Fenster sind, im Gegensatz zur opaken Fassade, weitaus komplexer. Der Anteil Fensterfläche im Verhältnis zur Fassade soll aus diesem Grund bei einem Wohngebäude nur ungefähr 20 – 30% betragen. Im Winter möchte man die solaren Einträge durch die Sonne im Rauminnern nutzen, im Sommer sollen sie jedoch draussen bleiben. Eine gute Möglichkeit bietet da der bewegliche, aussenliegende Sonnenschutz. Dieser kann bei Bedarf eingesetzt werden und minimiert die solaren Einträge im Sommer um bis zu 30%. Dazu ist ein konsequentes Schliessen des Sonnenschutzes am frühen Morgen wichtig. Ein innenliegender Sonnenschutz hilft ebenfalls, der Effekt ist jedoch bedeutend geringer, da die Wärme, wenn sie vom Sonnenschutz reflektiert wird, bereits im Raum drin ist.

Ein weiterer Punkt betrifft die Speicherfähigkeit des Gebäudes. Beispielsweise ein älteres Gebäude mit massiven Steinmauern kann sehr viel Wärme speichern, was für eine angenehme Raumtemperatur im Innern sorgt. Dank der Trägheit der Speichermasse wird die gespeicherte Wärme erst verzögert, beispielsweise in der Nacht, abgegeben.

Die vorhandene Wärme soll nun in der Nacht wieder abgeführt werden. Mittels einer effizienten Nachtauskühlung (Fenster öffnen und querlüften) kann das Gebäude wieder abgekühlt werden. In den dichtbebauten Gebieten gerät dieses System jedoch aufgrund von städtischen Hitzeinseln oder Lärmemissionen an seine Grenzen. Eine immer häufiger realisierte Möglichkeit bietet da die Erdsonden-Heizung. Das System wird im Sommer umgedreht und als GeoCooling (auch bekannt unter FreeCooling) betrieben. Das Temperaturgefälle zwischen dem Raum und dem Erdreich wird dabei genutzt, um die Wärme vom Raum in das Erdreich zu leiten und dort zu speichern. Das Erdreich wird so im Sommer regeneriert und kann im Winter die gespeicherte Wärme wieder zur Verfügung stellen. Der Energieaufwand, um dieses System zu betreiben, ist äusserst klein.

Einzelne Klimageräte können in spezifischen Fällen Sinn machen, doch in grosser Anzahl angewendet, wird das Problem nur verschlimmert. Wird mehr Energie für die Klimageräte benötigt, steigt die Energie-Produktion, ergo mehr fossile Energieträger werden verbrannt und der Klimawandel mit erhöhten Temperaturen wird verstärkt.

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern. Im Hinblick auf die steigende Anzahl Hitzetage in den Sommermonaten sind verschiedene Ansätze wichtig. Sie werden vermutlich überlagert angewendet werden, um zu hohe Temperaturen im Gebäudeinnern vermeiden zu können.

Wer noch mehr über die Auswirkungen und Szenarien rund um Hitzetage im Sommer wissen möchte, dem/der können wir die Studie der HSLU Technik & Architektur «ClimaBau – Planen angesichts des Klimawandels» aus dem Jahre 2017 empfehlen. Darin wurden vier unterschiedliche Gebäudetypen im Bezug auf Energiebedarf und Behaglichkeit bis ins Jahr 2100 untersucht.

Quellen:

Sommerlicher Wärmeschutz Minergie

Studie “ClimaBau – Planen angesichts des Klimawandels”